从宇宙现象到AI黑科技——探秘扭矩聚类

相信不少人小时候都有过这样的经历:抬头仰望夜空,欣赏着灿烂的银河,惊叹于宇宙的深邃和美丽。长大后,经过学习,我们知道,世界上所有事物的运动都离不开万有引力——只要是有质量的两个物体,它们之间就会存在一个相互吸引的力,大小取决于自身质量与二者间的距离。如此普适却又深邃的引力,又可以为人工智能的发展提供什么启发呢?今天,琶科小博士就带大家一起了解一项AI界的新成果——扭矩聚类(Torque Clustering)。

聚类与传统算法的困境

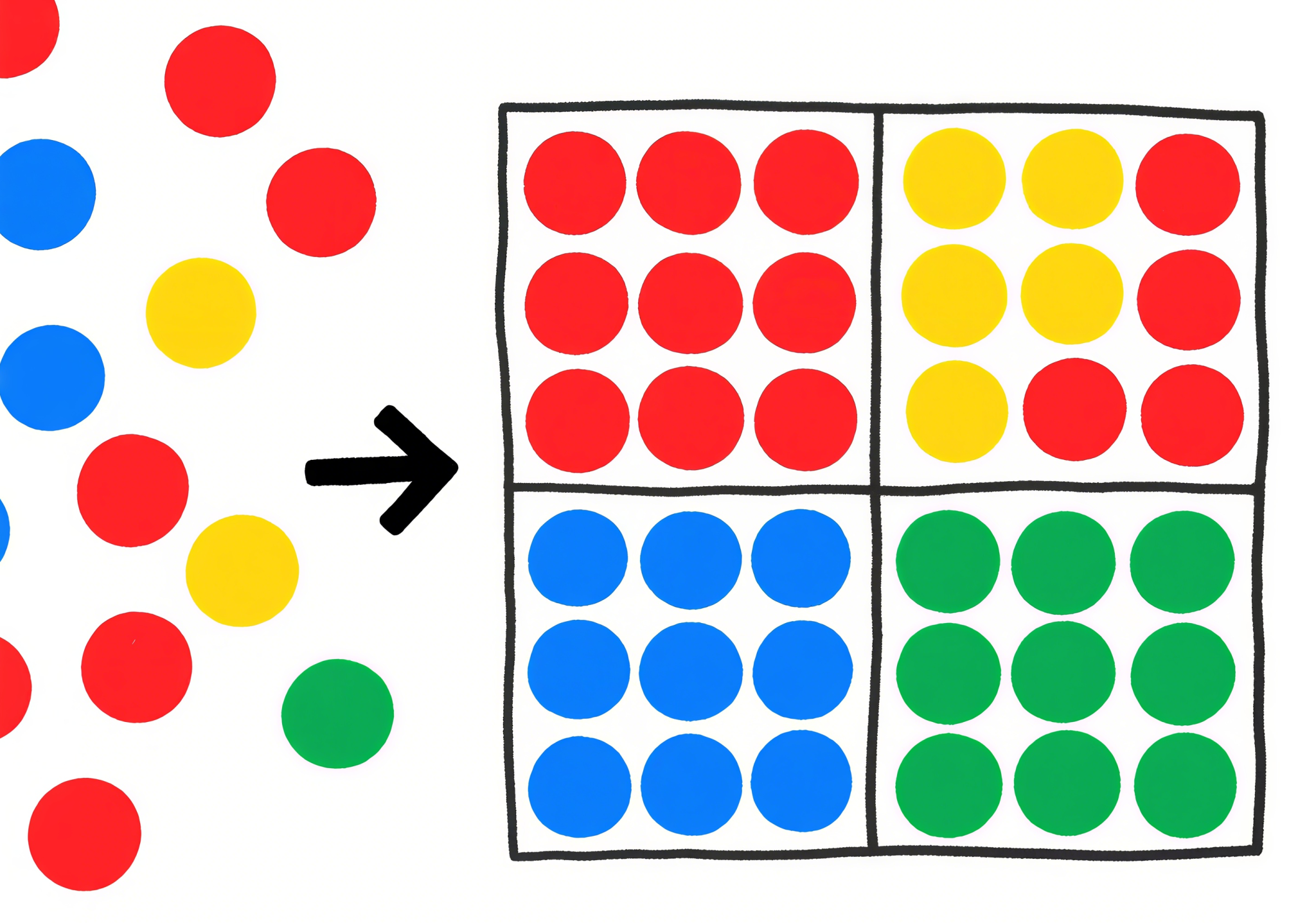

在数据的世界里,存在着类似于分类的需求,这便是聚类。在人工智能领域,聚类是一种无监督学习技术,旨在将数据点分组,让同一组内的数据点具有相似属性或特征。不同组的数据点属性差异明显,就好比把超市里的商品按不同类别分开,聚类能将杂乱的数据点梳理成有意义的组,为后续分析和处理奠定基础。

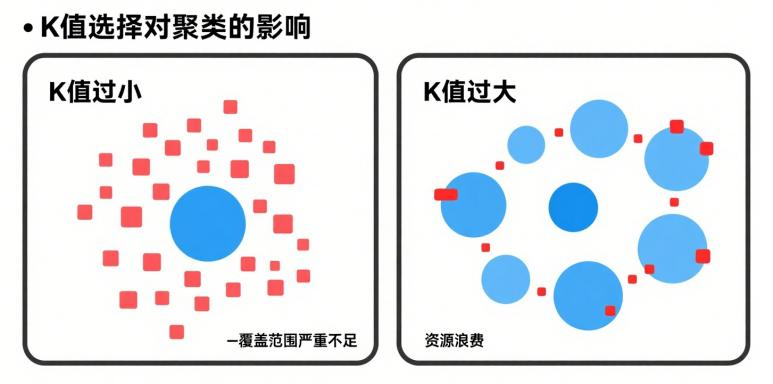

在传统的聚类方法中,无论是哪种算法,都面临着一个问题:需要预先设置参数,人工进行分类。以著名的K-Means算法为例,聚类数K值的选择对后续的运算存在至关重要的影响,我们举个例子来理解:K值过小,就如同一个大城市只有很少的配送中心,很多快递不能及时送达;K值过大,则像一个小城市里有许多配送中心,不仅造成资源浪费,还可能对噪声过于敏感,造成误判。参数选择上的主观性与复杂性,使传统聚类算法在应对复杂数据与多样化的应用场景时“有心无力”,无法发挥出最佳效果。

当AI学会自主分类:扭矩聚类登场

今天的主角——扭矩聚类,在这一领域掀起了新的波澜。它的诞生灵感源于宇宙中的星系合并:宇宙中正在合并的星系内部会发生复杂的变化,但最终可以依靠相互作用的引力达到扭矩平衡。扭矩是使物体发生转动的一种力矩,举个例子,用扳手拧螺丝时,施加在扳手上的力以及扳手的长度(力臂)共同决定了扭矩的大小。对螺丝施加的扭矩越大,螺丝就越容易转动;而当我们把螺丝拧到底时,反作用力形成的扭矩会阻止螺丝继续旋入,这时就达到了扭矩平衡——也就是螺丝“拧紧了”。

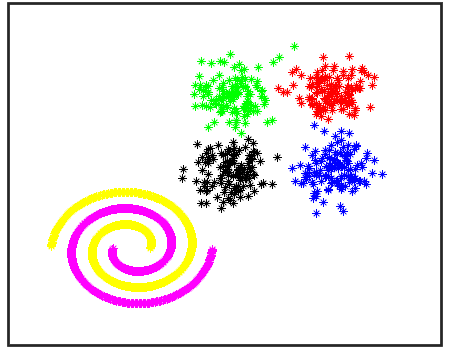

扭矩聚类算法模拟了上述过程,将所有数据点视为拥有“质量”——可以理解为数据点的重要程度,而数据点之间的距离则类似于天体的空间距离。根据这两个数据,就可以如同计算天体的引力相互作用一样,离得近就自动抱团形成聚类,离得远则各成一派。这种全自动、基于物理概念的聚类方式,使得扭矩聚类具有很强的适应性。无论是数据分布呈现出复杂的形状,还是数据集中存在大量噪声干扰,扭矩聚类都能准确地识别出数据的聚类结构,不受外界复杂因素的过多干扰,就像宇宙中的引力能够有条不紊地塑造星系结构一样。

实验验证:数据不会说谎

扭矩聚类算法的性能又有多么优秀呢?在测试中,研究人员使用归一化互信息(NMI)来衡量聚类的准确性,就像给聚类结果和真实分类“打分”,分数越高,说明算法判断的越准。与19种经典的聚类算法对比,在19个有标签的数据集中,扭矩聚类在15个排名第一,平均排名1.6,远高于第二名的6.7;在特殊特性数据集上对比,扭矩聚类在56个高噪声、重叠、不平衡或高维基因表达数据集中的NMI得分大部分均为第一,综合表现遥遥领先次优算法。这意味着扭矩聚类算法能在医学数据里精准找出患病模式、在银行流水里揪出可疑交易、甚至解析分子结构……这些都是实实在在能改善生活的本事。

扭矩聚类算法为AI的未来发展开辟了新的道路。它的出现,是“让AI的思维模式更像人”这一方向上的重大突破,让我们看到了自主AI的无限潜力。相信在未来,随着这一算法的不断优化和发展,它有望在更多领域发挥关键作用,推动人工智能技术迈向新的高度。

声明:本公众号发布的部分图文素材等来源于第三方或网络信息,本文仅用于公益科普,版权归原作者或机构所有,内容如有侵权,请及时联系本公众号删除。本文中来源于文献的素材均引自

https://ieeexplore.ieee.org/document/10856563

投稿人:李东恒